地上波が主役に返り咲くために、僕らが考えるべきこと

メタディスクリプション(検索結果に表示される要約)

地上波テレビが再び注目されるために必要なこととは?

中年男性向けに、シンプルな説明と共に、伝わる伝え方で提案します。

参加型番組の可能性や視聴習慣の変化にも触れます。

地上波は、もう古いのか?

最近、テレビを“ちゃんと”見ていますか?

友人に聞くと「YouTubeばかり」「Netflixで十分」と返ってくることが多い。

でも、僕にとって地上波は、家族との時間そのものだった。

金曜ロードショーで『もののけ姫』を観た夜、母がぽつりと「このセリフ、深いね」と言った。

その一言が、今でも記憶に残っている。

地上波は、ただの映像じゃない。

家族の会話を生む“場”だった。 今はスマホ片手に、みんなバラバラ。 その“場”は、静かに消えつつある。

視聴者が求めるのは「参加」

地上波が再び主役になるには、何が必要か。

「面白い番組」だけでは足りない。

今の視聴者は、ただ観るだけじゃ満足しない。

SNSで語り合い、リアルタイムで盛り上がりたい。

つまり、参加型の仕掛けが求められている。

たとえば──

- 視聴者の選択で展開が変わるドラマ

- AIがコメントを拾って番組に反映するニュース

- 番組中にリアルタイム投票で展開が変化するバラエティ

こうした仕組みは、中学生向けにも理解できるシンプルな説明で設計すべきだ。

誰でも参加できることが、地上波の再生に必要な条件だ。

僕が地上波に戻った理由

ある日、「視聴者投票で結末が変わる」ドラマを見た。

スマホで投票しながら観る30分。久々に“熱”を感じた。

それ以来、番組表をチェックするようになった。

「今日は何がある?」と、ちょっとした楽しみが戻ってきた。

地上波は、まだ面白くなれる。 でも、それを引き出すのは、僕らの“参加”かもしれない。

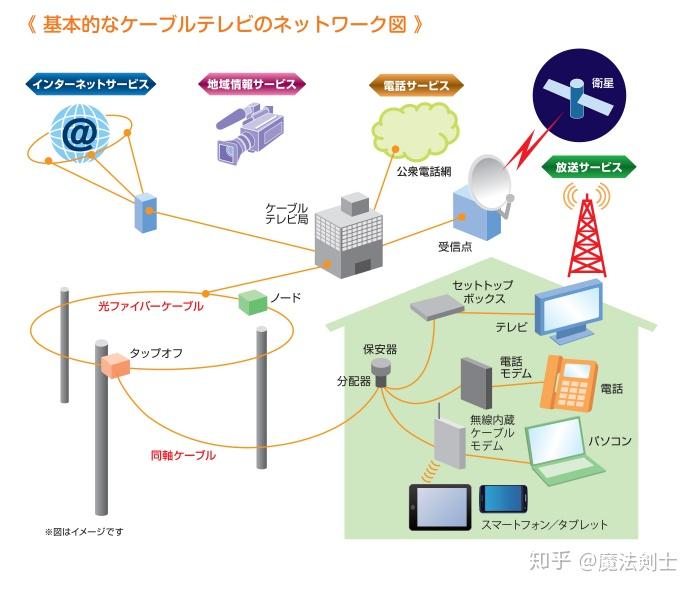

地上波には「同時性」という武器がある

「地上波って、もうオワコンじゃない?」 そんな声もある。

でも、地上波には同時性がある。

世代を超えて、同じ時間に笑い、泣き、語り合える力。

これは、動画配信にはない強みだ。

だからこそ、番組を作る人も、観る僕らも、もっと向き合うべきだ。

伝わる伝え方で、地上波の魅力を再発見する時が来ている。

地上波復活の三拍子

地上波が再び主役になるためには、 作る・届ける・観る この三拍子が、しっかり噛み合うことが必要だ。

もし「もう期待してない」と思っているなら、それでもいい。

でも、少しでも懐かしさを感じたなら、もう一度だけ見てみてほしい。

そこには、忘れていた“つながり”があるかもしれない。